貫徹穩中求進 保持戰略定力

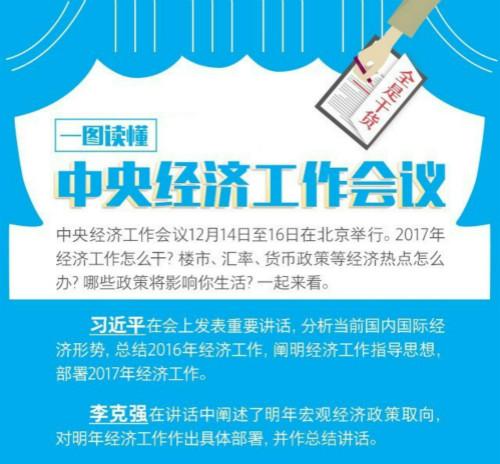

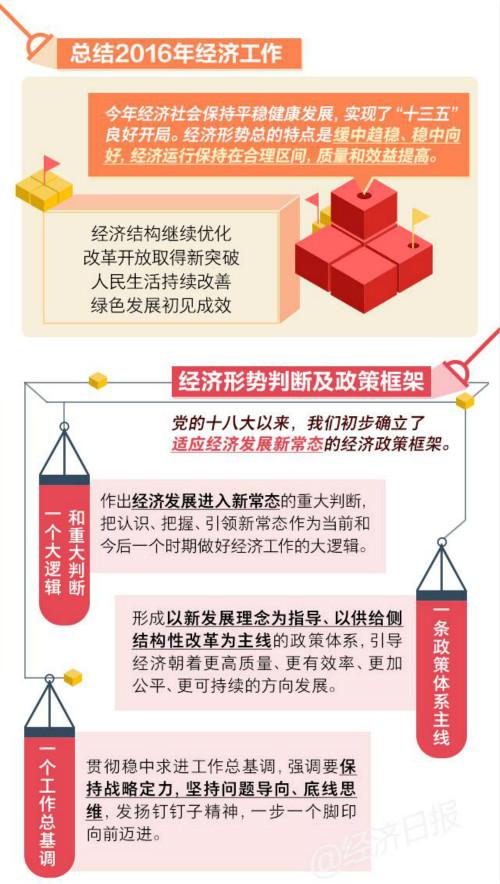

剛剛閉幕的中央經濟工作會議,深入分析當前國際國內經濟形勢,認真總結今年經濟工作的經驗成績,并就如何做好明年經濟工作、深化供給側結構性改革作出了全面部署。會議對適應經濟發展新常態的經濟政策框架、貫徹穩中求進工作總基調進行了系統闡述,這對于堅定發展信心、保持戰略定力,一步一個腳印地引導經濟朝著更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的方向發展,具有重大而深遠的意義。

今年的國際環境復雜多變,國內改革發展任務艱巨繁重。面對種種困難與挑戰,以習近平同志為核心的黨中央統攬全局、沉著應對,探索和順應新常態下的經濟發展規律,堅持以新理念引領新發展,以全面深化改革激發新動能加快成長,帶動經濟結構出現可喜變化,有力支撐了對中國經濟未來發展的信心。實踐證明,黨中央對經濟形勢作出的重大判斷、對經濟工作作出的重大決策、對經濟工作思想方法作出的重大調整,經受了檢驗,是符合實際的。

會議特別強調,穩中求進工作總基調是治國理政的重要原則,也是做好經濟工作的方法論。深入學習理解這一精神,并且在實踐中貫徹好這個總基調具有特別重要的意義。

黨的十八大以來,歷年中央經濟工作會議都將“穩中求進”作為工作總基調提出。而將其從經濟領域提升到治國理政重要原則這樣的新高度,是基于對經濟、政治、社會、文化、生態等各方面發展特點的深刻認識而提出的,是統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局的重要方法論。總基調,也是總要求。其中,“穩”是大局,“進”是方向。只有“穩”,才能為全面深化改革提供有利的外部條件,使改革任務順利推進。

再以“進”突破深層次體制機制障礙,為經濟社會持續健康發展注入源源不絕的動力。實現兩者的動態平衡,關鍵是在“穩”的前提下在關鍵領域有所進取,在把握好度的前提下奮發有為。既不能裹足不前,也不能急于求成,膽子要大,步子要穩。

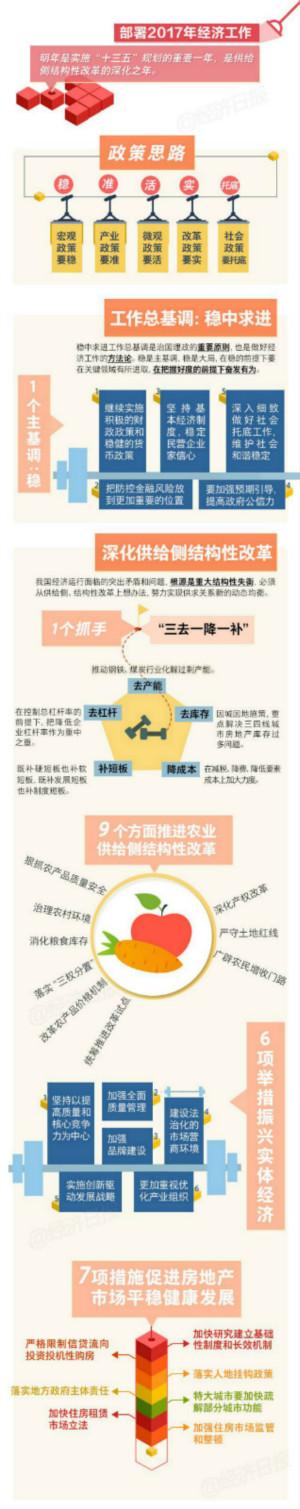

穩中求進工作總基調也是做好經濟工作的重要方法論。眼下,國際環境中不確定因素仍在增多,國內經濟運行面臨不少問題,產能過剩和需求結構升級的矛盾突出,地區、行業經濟走勢分化帶來較大挑戰,一些領域金融風險顯現。面對這些挑戰,我們只有堅決落實新發展理念,穩定和完善宏觀政策,著力在鞏固“穩”的基礎上下功夫,多在積蓄“進”的力量上出實招,適度擴大總需求,著力推進供給側結構性改革,更加突出提質增效,才能不斷擴大經濟向好態勢,實現經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。

貫徹好穩中求進,離不開戰略定力。習近平總書記一再強調保持戰略定力,就是要求我們把握大勢、堅定立場,對方向要明確,對紛擾要淡定。心中有數,才能行之有度,從紛繁復雜的事物表象中把準發展脈搏,在眾說紛紜中開好改革藥方,攻堅克難,穩中求進。保持戰略定力還需要歷史耐心。“慎重則必成,輕發則多敗”,心浮氣躁、急功近利,從來都是改革發展的大敵,尤其是全面深化改革的今天,破解難題、清除積弊不可能一蹴而就,我們要有只爭朝夕的勁頭,更要有久久為功的韌勁。咬定青山不放松,一張藍圖干到底,防止亂折騰、翻燒餅,扎實做好打基礎利長遠的工作,就能積小勝為大勝,最終實現我們的宏偉奮斗目標。

中國經濟逆勢上行引世界嘆服

在16日閉幕的中央經濟工作會議上,中國決策層為今后一年確定了“堅持以推進供給側結構性改革為主線,適度擴大總需求,加強預期引導,深化創新驅動”等改革發展方略,釋放了“穩中求進”的利好信息。不少海外專家認為,今后中國經濟仍有望延續今年下半年以來的逆勢上行態勢,在穩定發展中,不斷推進結構性變革。

今年以來,中國經濟形勢緩中趨穩、穩中向好,經濟運行保持在合理區間,質量和效益提高。中國經濟逆勢上行令年初曾對中國經濟表示擔憂的國際機構嘆服。如今,海外觀察人士普遍認為,伴隨供給側結構性改革繼續深化,今后中國經濟仍將保持穩中有進的發展態勢。

過去30多年,中國經濟持續高速增長,在全球范圍內創造了增長奇跡。展望未來,國際機構仍然堅定看好中國經濟的巨大潛力和光明前景。標準普爾公司首席全球經濟學家保羅·希爾德說,中國已經是全球最大的經濟體之一,只要繼續深化各項改革,中國經濟未來仍有很大增長空間。

瑞士第二大銀行瑞士信貸日前發布報告,將今年中國國內生產總值(GDP)增長預期由6.5%上調至6.6%,并將2017年增長預期由6%上調至6.3%。報告說,中國經濟增長在經歷了近幾年的放緩后,目前正呈現企穩態勢。

美銀美林在《2017年經濟展望報告》中提到,中國經濟數據企穩,對中國經濟“硬著陸”以及人民幣貶值的擔憂有些言過其實。美銀美林全球經濟研究聯席主管伊森·哈里斯預計,明年中國經濟仍會保持穩定增長。

在經濟增長動力不減的同時,中國經濟結構也進一步優化。正如中央經濟工作會議指出的那樣,今年經濟結構繼續優化,創新對發展的支撐作用增強。

“金磚國家”概念首創者、英國經濟學家吉姆·奧尼爾說,中國經濟目前正努力從出口驅動型轉為消費驅動型,相關數據顯示這一轉型正在進行。他說:“中國消費增長雖然放緩,但仍以10%的速度增長,消費支出占GDP的份額正在增加,這正是中國與世界所期待發生的。”

澳大利亞國民銀行認為,中國第三產業發展勢頭格外迅猛,其規模已超過傳統工業且仍在不斷增長,這有效對沖了第一和第二產業動力的相對不足,第三產業已逐步成為中國經濟增長的主動力。

美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員、知名中國問題專家尼古拉斯·拉迪指出,中國經濟增長正從依靠投資轉向消費、從依靠工業轉向服務業。更重要的是,過去五年薪資占GDP的比重大幅上升,為個人消費支出增長提供了支撐。

拉迪說,從生產方面看,服務業對中國經濟增長貢獻最大;從支出方面看,居民消費成為中國經濟增長的重要來源。這些因素為中國經濟持續穩定在較高的增長水平奠定了基礎。

成績面前也需要看到中國經濟運行面臨的問題。展望2017年,全球經濟貿易依舊持續低迷,國內產能過剩和需求結構升級的矛盾仍然突出,一些領域金融風險顯現。

奧尼爾表示,未來中國還需要對國內金融市場進行更多改革,特別是信貸系統,在判斷什么是“良性信貸”什么是“不良信貸”方面,市場應扮演更重要的角色。

經濟合作與發展組織中國經濟政策研究室主任馬吉特·莫爾納說,在財政制度改革方面,中國的改革“非常成功”。譬如,中國修改預算法就是“中央和地方責任管理的一次重要改進,有利于管控地方債務風險,促進地方債務更加透明”。

除了加快推進財稅、金融、社保等基礎性關鍵性改革,中國還將扎實推進“一帶一路”建設,改善投資環境,擴大開放領域,以更快步伐更深融入世界,并讓其他國家享受到更多中國發展帶來的紅利。

轉自:經濟日報